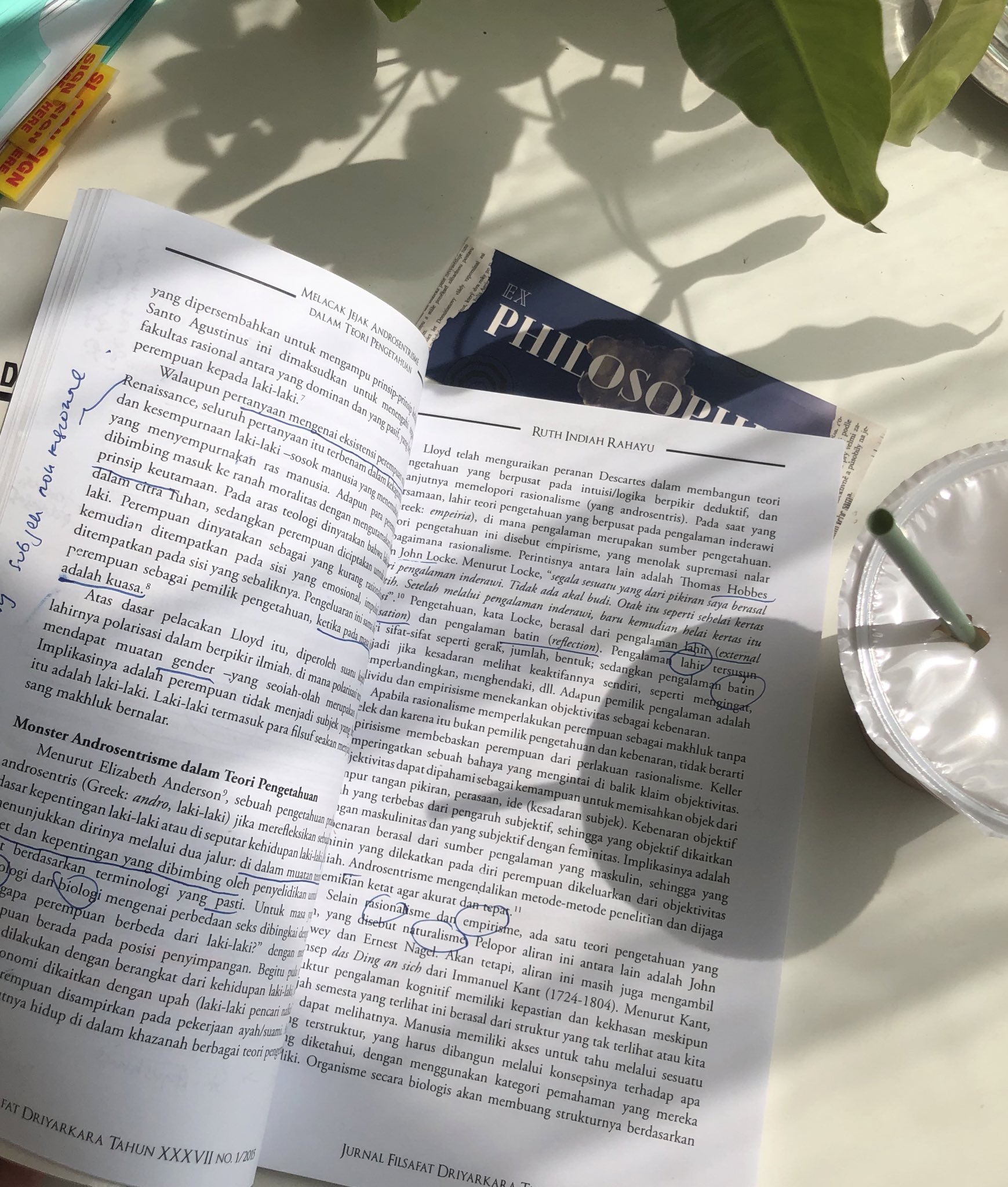

Membaca tulisan Mbak Ruth Indiah Rahayu berjudul Melacak Jejak Androsentrisme dalam Teori Pengetahuan (Jurnal Filsafat Driyarkara, 2015) adalah salah satu cara mengingat bagaimana teori pengetahuan sering kali bercorak androsentris dan mengabaikan inklusivitas.

Salah satu pertanyaan acuan dalam tulisan Mbak Ruth, yaitu:

Pada kondisi apa saja sejarah teori pengetahuan menilai & memosisikan perempuan sebagai manusia non-rasional?

Bagi Genevieve Lloyd, pernyataan bahwa perempuan itu non-rasional sejalan dengan lahirnya teori pengetahuan. Setidaknya sejak abad ke-17, ketika spirit antroposentris hadir dalam wujud Renaissance atau periode ‘lahir kembali’ (human-centered thinking), para filsuf berlomba untuk menjelaskan bagaimana akal budi bekerja.

Bagi Llyod, ide rasionalitas ini hanya mendasar pada akal budi filsafat laki-laki belaka, dan menihilkan sisi emosi & subjektivitas perempuan. Maka bukan idealisasi kemanusiaan yang sedang diusahakan, tapi kita akan terjatuh pada idealisasi kelelakian. “Merasa” kemudian dikondisikan sebagai bukan bagian dari berpikir rasional. Pola pikir biner either-or dlm pengetahuan rasional ini memiliki konsekuensi dikeluarkannya emosi dari penalaran.

Lloyd melacak bahwa pemisahan emosi dari nalar salah satunya bermuara pada penjelasan tentang perempuan yang didefinisikan oleh Aristoteles sebagai makhluk yang tidak memiliki daya seperti laki-laki. Ini juga pernah disinggung oleh Prof. Gadis Arivia dalam bukunya Filsafat Berperspektif Feminis (Jurnal Perempuan, 2013). Kemudian, St. Agustinus juga meminjam pola ini dengan menjabarkan bahwa perempuan adalah subjek UNTUK laki-laki. Konsekuensinya, perempuan dianggap tidak mempu berdaya dan memiliki agensinya sendiri selain daripada hidup sebagai subordinasi laki-laki. Sebab St. Agustinus yang mempromosikan pola pikir ini, maka konsekuensinya tidak hanya sosial tapi juga teologis, dikutip dan menjadi justifikasi di ranah agama.

Dalam tulisannya disoroti bagaimana teori pengetahuan tradisional: rasionalisme, empirisisme, dan naturalisme, telah mengadopsi spirit maskulin dalam mengusung objektivismenya masing-masing.

Ketika empirisme menolak supremasi nalar yang rasionalisme usung, hal ini tidak sekaligus juga memberikan ruang bagi subjektivisme atau pengalaman perempuan dalam diskursus teori pengetahun. Pengalaman inderawi sebagai objektivitas ilmiah juga dilekatkan pada spirit maskulin. Dalam naturalisme, John Dewey memaparkan bahwa knowing itu kognitif dan doing adalah non-kognitif. Yang juga keduanya menggunakan pola either-or: yang kognitif itu ranah laki-laki, yang non-kognitif itu ranah perempuan. Implikasinya, ranah publik seperti politik, yang mengharuskan “mampu berlogika” jadi milik laki-laki.

Perempuan dalam kultur penalaran yang androsentris dijebak untuk selalu berada dalam posisi guilty (juga memang itulah maksudnya: untuk merasa guilt-tripped). Contoh, ketika perempuan berpolitik, lalu diharuskan tetap mengerjakan kerja-kerja reproduksi dan domestik, ia akan dianggap tidak mampu kalau salah satu tidak dikerjakan secara penuh dan fokus. Padahal, pengkondisian perempuan untuk memiliki beban ganda adalah juga ekses dari spirit androsentris yang tidak mau mengakui kalau perempuan juga adalah bagian dari manusia yang rasional.

Mbak Ruth mengutip:

“Terdapat otoritas androsentris yang mengendalikan institusi untuk mendiseminasikan pengetahuan, menyeleksi publikasi, mengizinkan presentasi di universitas, memperoleh dana untuk riset yg berbobot, dan memperoleh hadiah Nobel.” Hal. 21.

Politik pengetahuan ternyata seksis dan acapkali tidak mau melakukan evaluasi kritis.

Sandra Harding mengkritik androsentrisme yang mengakar di dalam ranah epistemik. Kritik yang ia berikan ada 4 hal. Pertama, subjek pengetahuan menyembunyikan aspek multikultural dan kerap bias gender. Pengetahuan yang disembunyikan ini sering kali merupakan kehidupan perempuan itu sendiri dan usaha untuk menyingkapnya adalah hal yang penting.

Kedua, aspek ruang dan waktu menentukan pengetahuan itu sendiri. Ini juga mendasar pada keadaan sosialnya. Dan sumber pengetahuan bagi Harding merupakan proses dialektika yang mensyaratkan hubungan subjek dan objek yang simetris. Bukan mendasar pada relasi superior-inferior yang sering memosisikan subjek sebagai superior dan objek sebagai yang inferior.

Ketiga, subjek pengetahuan BUKAN milik individu atau kelompok yang diunggulkan. Bukan eropasentris, barat-sentris, dst. Justru yang dimarjinalkan adalah subjek pengetahuan yang harus diberikan ruang lebih utama. Hal ini selaras dgn spirit desentralisasi. Pertama-tama desentralisasi, kemudian memberikan jalan dan ruang bagi yang selama ini dipinggirkan (tanpa berlagak heroisme, tentu saja).

Keempat, menyoal (teori) standpoint bahwa pengetahuan harus mendasar pada yang multikultural, maka implikasinya, pengetahuan itu beragam, tidak konsisten, tidak koheren. Pengalaman satu perempuan dengan perempuan lain dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda, akan berbeda pula pengetahuannya.

Yang konsisten dan koheren adalah penetapan bahwa pengetahuan itu beragam dan syarat akan perbedaan. Ini adalah strong objectivity yang menurut Harding berjangkar pada pandangan Hegel terkait proses tesis-antitesis-sintesis. Yang objektif bagi Harding adalah DIALEKTIKA subjek-objek.

Lalu, Mbak Ruth juga memaparkan apa yang Helen Longino kritik terhadap metode ilmiah yang menjunjung objektivitas seperti positivisme dan empirisisme.

Bagi Longino, objektivitas ini mendapat pembenaran otoritas ilmiah yang disebut context of discovery dan context of justification. Padahal hal ini tak luput juga dari bias maskulinitas.

Longino menekankan pentingnya kritisisme dalam komunitas ilmiah agar terus terjadi evaluasi kritis. Pertama, kritisisme harus dilakukan pada apa yang menjadi bukti ilmiah, metode, asumsi, hingga penalaran ilmiah. Kedua, komunitas ilmiah (harus rendah hati) meyakini bahwa teori dapat berubah. Ketiga, standar rujukan harus terbuka sehingga teori, hipotesis, dan praktik ilmiah terus mengalami evaluasi kritis. Semacam check & balance dari publik. Keempat, komunitas ilmiah harus selalu mengalami desentralisasi untuk mencegah dominasi pengetahuan.

Bagi Longino, pendekatan feminisme bisa membantu redefinisi metodologi ilmiah yang androsentris ini.

Tulisan Mbak Ruth ini juga menyoroti bagaimana dan mengapa terdapat komunitas ilmuwan yang menganggap bahwa pendekatan feminisme dalam filsafat ilmu hanya berlaku di dalam ranah humaniora dan tidak untuk ranah ilmu alam. Konotasi yang dibentuk merujuk pada bahwa ilmu alam itu objektif. Which androsentris.

Kalau demikian, lagi-lagi, perempuan dianggap non-rasional dan dianggap tidak perlu juga pemikirannya bisa menjadi bagian komunitas ilmiah (alam). Pendekatan feminisme tidak sekadar perlu untuk redefinisi metodologi ilmiah humaniora saja, tapi semua bidang.

Link X arsip: HERE.