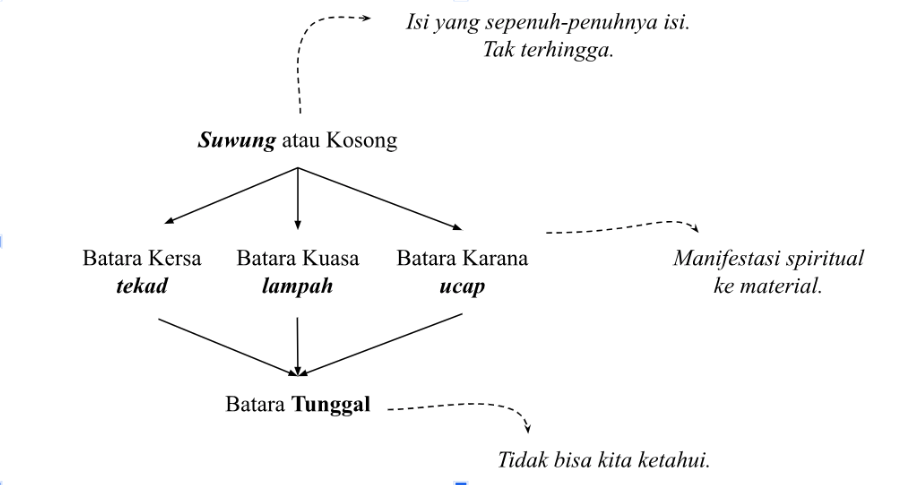

Menurut kepercayaan suku Sunda, khususnya di suku Baduy, terdapat kepercayaan bahwa Sang Hyang Hurip/Hidup berasal dari tiada atau awang-uwung/kekosongan lalu ke ada melalui manifestasi 3 Batara. Kepercayaan ini muncul dalam konsep berpola tiga Tilu sapamula, Dua sakarupa, Hiji eta keneh, atau maksudnya 3 pada awalnya, 2 sama rupanya, dan 1 yang Esa atau yang itu juga. Artinya, untuk memunculkan Sang Hyang Hidup, maka pola tiga harus ada: will atau kehendak melalui Batara Kersa, lalu power atau tenaga melalui Batara Kawasa, dan mind atau pikiran melalui Batara Karana. Lalu, Sang Hyang Hidup menjadi ada karena manifestasi dari yang tidak ada (dua sakarupa). Sang Hyang Hidup atau Tuhan yang kita kenal-ketahui, merupakan manifes dari Dia yang tidak ada. Tuhan yang ada serupa dan tidak serupa (Sumardjo, 2019).

Alam pikir masyarakat Sunda tidak hanya berpola tiga ketika menjelaskan konsep kosmologisnya, tapi juga hingga pengaplikasian pada kehidupan kesehariannya, seperti pola kampung dan bangunan yang dibangun, sesajen yang digunakan untuk menghormati Sang Hyang,1 hingga persoalan kudapan yang dihidangkan ketika acara penting. Karakteristik masyarakat yang kesehariannya berpola tiga mempercayai bahwa kehidupan hanya dimungkinkan berkelanjutan ketika mereka selalu mengharmonikan dualitas yang antagonistik atau bertentangan: seperti pasangan perempuan-laki-laki, horizontal-vertikal, kasar-lembut, terang-gelap, Langit-Bumi, basah-kering, menumbuk-lumbung, dan seterusnya. Dualitas bertentangan ini tidak boleh dipisahkan, tapi justru dipertahankan karena merupakan entitas yang komplementer dengan cara diharmonikan oleh entitas ketiga yang Sumardjo jelaskan sebagai Siger Tengah atau Dunia Tengah, dunia yang paradoks yang mana memiliki sifat dari kedua entitas yang antagonistik (Sumardjo, 2010).

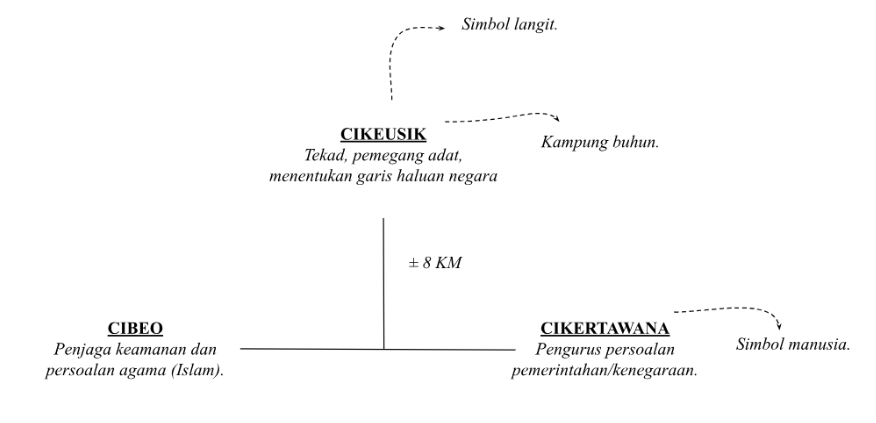

Contoh kampung masyarakat Sunda di Baduy yang berpola tiga dapat dilihat berdasarkan relasi 3 kampung yang saling bertentangan namun diharmonikan: atau untuk hidup rukun, perlu memiliki sifat yang dualitas. Kampung tersebut: Cikeusik, kampung yang paling tua yang dibuat jauh dari pusat keramaian, biasanya disebut kabuyutan yang mengurusi adat. Kabuyutan atau buyut, sebuah tempat terlarang. Tempat yang tidak boleh dikunjungi sembarang orang. Tempatnya dianggap terlarang karena diposisikan sebagai wilayah sakral di mana hadirnya Batara atau Sang Hyang Hidup (will, power, mind). Pola tiga di kabuyutan dijelaskan oleh eksistensi mata air (simbol langit, perempuan) , hutan (simbol bumi, laki-laki), dan batu (simbol dunia manusi yang mengharmonikan langit dan bumi). Pola tiga tersebut dasarnya seperti penciptaan 3 Batara yang teraktualisasi ke bentuk material. Lalu, Cibeo, kampung yang mengurus Agama Islam, kampung yang dekat dengan kota. Lalu, Cikertawana, kampung yang mengurusi pemerintahan, biasa disebut kampung Nagara. Kampung asal atau paling dalam/buhun disimbolkan will, lalu kampung langit, kampung yang memberikan ajaran adat disimbolkan power, dan kampung penghubung dengan kampung luar disimbolkan mind. Tiap kampung yang berpola tiga ini juga memakai bangunan-bangunan dengan konsep pola tiga. Seperti bangunan Saung lisung (tempat menumbuk padi) yang menyimbolkan power atau tenaga, Bale (balai pertemuan) yang menyimbolkan mind atau pikiran, dan Leuit (lumbung padi) yang menyimbolkan will atau kehendak. Apabila dirunutkan kembali pada masing-masing bangunan, maka tiap bangunan juga akan menunjukkan pola tiga.

Misalnya, Atap Leuit dibuat dari Ijuk karena menyimbolkan kekuatan spiritual. Lalu, pada badan bangunan Leuit dibuat dari bambu karena bambu berasal dari tanah di mana manusia juga berada (simbol dunia manusia). Leuit disimbolkan sebagai perempuan karena berbagai persoalan dapur berasal dari sana. Meskipun begitu, yang dapat menyimpan padi adalah laki-laki melalui satu-satunya lobang sebagai pintu untuk menyimpan padi ke Leuit. Dualitas harmoni berlaku dalam penjelasan konsep ini.

Pada persoalan kudapan, masyarakat Sunda juga mengaplikasikan pola tiga. Misalnya di masyarakat Sunda daerah Sumedang, ketika menyelenggarakan acara penting dan upacara ritual, beragam makanan yang disuguhkan diusahakan dapat menjadi representasi mikrokosmos. Contohnya, penyediaan kudapan gemblong, burayot, ali agrem, juadah bakar, colenak, dan rujak. Bahkan tidak hanya sekadar penyediaan saja, tapi cara makannya pun dipercaya perlu diatur sedemikian rupa apabila ingin menghadirkan spirit Sang Hyang. Contohnya: gemblong (simbol laki-laki) perlu dimakan bersama dengan burayot (simbol perempuan) sebagai simbol dualitas harmoni, lalu ali agrem (simbol perempuan) disandingkan dengan juadah bakar (simbol laki-laki). Atau ketika memakan colenak dan rujak, cukup itu saja karena disimbolkan kedua laki-laki dan perempuan. Bagi mereka, rujak pun dapat memiliki sifat makrokosmos ketika buah-buahan dari dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah memang betul-betul dihadirkan secara proporsional. Lantas ketika memakannya, maka kudapan tersebut dapat berhasil menghadirkan daya gaib, spiritualitas menjadi material.

Turunnya daya spiritual ke material ini dapat terlaksana melalui mediasi (medium); bisa berupa tari-tarian, totem, sesajian, hingga makanan atau perkakas yang digunakan di keseharian di lingkungannya. Dalam hal ini, manusia lah yang belajar kepada alam, bukan sebaliknya, apabila ingin selamat hidup. Contohnya: bagi masyarakat Sunda, menghormati Dewi Sri bisa melalui menyimpan sesajian representasi dunia atas, dunia tengah, dan bawah,2 di atas tempat beras. Apapun medianya, biasanya, setiap kesenian (medium) dan laku hidup masyarakat Indonesia yang etnik selalu dihubungkan dengan fungsi spiritualnya yang jangkarnya berguru pada alam. Alam menjadi prioritas utama yang perlu dipertahankan, tidak hanya karena alam dipercaya sebagai penopang kehidupan, tapi juga karena kepercayaan dengan merawat alam, maka mereka juga menghormati Sang Hyang.3

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara metafisika atau ontologi suku, masyarakat Sunda menjalankan kehidupannya berdasarkan budaya yang dipupuk dan dikultivasi di kesehariannya, yaitu budaya berladang. Pada masyarakat dengan budaya berladang, konsep dualitas yang diharmonikan (Jalan Tengah, paradoks) lekat dengan kesehariannya. Dasar metafisikanya yaitu religio-magis, yakni mempercayai spontanitas spiritual ke material adalah bukti bahwa Sang Hyang Hurip memanifestasikan dirinya.

“Religio-magis berarti nilai (filsafat) berdasarkan konteks budayanya dan konteks filsafat etnik primordialnya berdasarkan situasi/kondisi ekologi atau alamnya.”

Berarti, pusaka-pusaka atau artefak pada setiap kebudayaan, dengan pamor tertentunya, memiliki makna tidak hanya sebagai medium, tapi juga sebagai saksi turunnya daya esa spiritual atau transenden ke dunia manusia yang material.

Lalu secara kosmologi, falsafah masyarakat Sunda mengacu pada kepercayaan bahwa sebelum sesuatu itu ada, segalanya itu suwung atau kosong:4

Secara antropologi, masyarakat Sunda–mengacu pada mitos Baduy–memupuk relasi dengan sesamanya ditentukan atau dibentuk oleh panca kaki dengan berguru pada pola tiga. Sebagaimana kabuyutan, pola kampung, hingga laku lampah kehidupan kerajaan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Baduy:

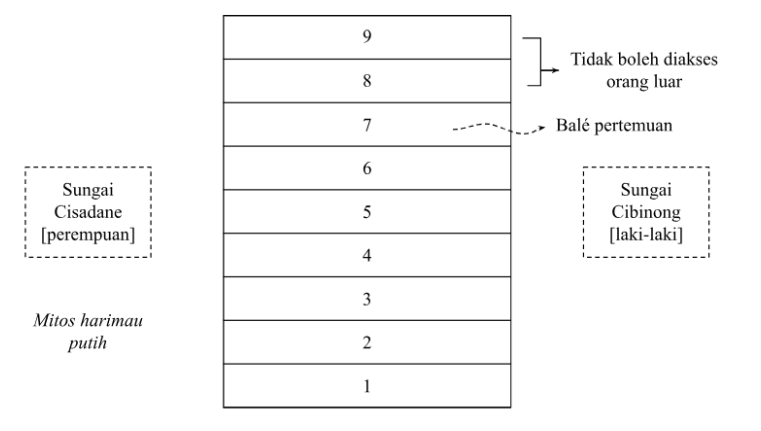

Contoh lainnya, pola tiga hubungan antar manusia pada sistem pintu masuk bagi kerajaan Pakuan Padjadjaran yang dibagi 9, dengan rincian: masuk melalui 7 pintu, keluar melalui 9 pintu. Ke-7 pintu dapat dilalui oleh semua orang luar, sementara 2 terakhir hanya dapat diakses oleh orang dalam (keluarga kerajaan saja), yang mana terlarang bagi orang luar.

Laku lampah secara antropologis ini juga berkaitan erat dengan dasar-dasar tata nilai yang dipercayai masyarakat Sunda harus dilakukan agar mau selamat di dunia (logika). Dibuktikan dengan bagaimana mereka mengatur arsitektur bangunannya (estetika) dengan memanfaatkan hasil alam secukupnya, pola-pola kampung yang dibangun, hingga siapa mengatur apa seperti yang dilakukan suku Baduy pada pembagian peran adat, kenegaraan, dan agama (etika). Contohnya, secara logika dan etika berkaitan dengan dualitas harmoni pada masyarakat Sunda: kalau laki-laki membuat rujak, laki-laki itu akan memakai tumbuk dari kayu atau bambu, tapi kalau perempuan yang membuat rujak, maka ia akan memakai ulekan dari batu. Rujak pun menjadi medium untuk keselamatan di dunia.

Kita juga tidak bisa melepaskan dari pengetahuan/episteme yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Sunda berkaitan dengan ajaran-ajaran ini. Seperti pengetahuan tentang dualitas harmoni yang tertulis dalam peribahasa mitos Baduy:

Panjang tak boleh dipotong

Pendek tak boleh disambung

Epistemologi peribahasa atau pengetahuan ini bermaksud menjelaskan bahwa ketika ada dualitas, tidak perlu dipisahkan, justru diharmonikan. Karena, sesuatu itu sifatnya berpasangan. Konteks filsafat etnik masyarakat Sunda yang berkaitan dengan relasi sesama dan tata nilai serta epistemologinya yaitu: 1) konsumtif-produktif (mentalitas ganda), 2) independen-dependen, 3) hubungan darah, marga, atau panca kaki, dan 4) adanya peran perantara.

Atau dalam bentuk tabel, berikut kesimpulan filsafat etnik Sunda:

| Ontologi/Metafisika | Pola 3 dualitas antagonistik yang diharmonikan oleh Jalan Tengah/paradoks, masyarakat berladang, religio-magis |

| Kosmologi | Mempercayai alam semesta bermula dari suwung atau kosong ke ada melalui manifestasi spontanitas daya spiritual ke material (suwung, 3 Batara, Batara Tunggal) |

| Epitemologi | 1) konsumtif-produktif (mentalitas ganda), 2) independen-dependen, 3) hubungan darah, marga, atau panca kaki, dan 4) adanya peran perantara |

| Antropologi | Relasi antar sesama berdasarkan Panca Kaki |

| Sistem Nilai | Etika kesukuan: a) subjek-objek, pengetahuan bagaimana projeksi subjeknyab) objek = subjek, mementingkan laku, pengalaman) tiada objek-subjek, suwung |

Featured image: https://desamind.id/2021/11/18/desa-kanekes-desa-suku-baduy-penjaga-keselarasan-tradisi-dan-alam/

Referensi

- Materi perkuliahan Prof. Jacob Sumardjo di mata kuliah Filsafat Etnik Nusantara. (2023). Fakultas Filsafat UNPAR.

- Sudarma, I. W. (n.d.). Makna Simbolik Sesajen Sunda. Parisada Hindu Dharma Indonesia. https://phdi.or.id/artikel.php?id=makna-simbolik-sesajen-sunda

- Sumardjo, J. (2009). Kosmologi dan Pola Tiga Sunda. IMAJI, 4(2), 101-110.

- Sumardjo, J. (2019). Struktur Filosofis Artefak Sunda. Kelir.

Footnotes:

- Dalam https://phdi.or.id/artikel.php?id=makna-simbolik-sesajen-sunda. ↩︎

- Maksud dari dunia atas, yaitu seperti buah-buahan yang diambil dari atas, seperti mangga, kelapa. Lalu dunia tengah, seperti buah-buahan yang merambat di atas tanah, seperti nanas, atau hewan seperti ayam. Sedangkan dunia bawah, seperti umbi-umbian. Representasi 3 dunia ini, mengacu pada pola tiga (tri tangtu) yang digunakan masyarakat adat Sunda di kesehariannya (Sumardjo, 2019). ↩︎

- Kesatuan sistem hubungan ini oleh Jakob Sumardjo dibahas dalam konsep Tri Tangtu, di mana laku lampah masyarakat Sunda sejalan atau mengacu pada kepercayaan kosmologis Batara Tunggal yang memanifestasikan dirinya di dunia manusia karena hadir mediasasi seperti penghormatan pada alam. Selanjutnya dalam Kosmologi dan Pola Tiga Sunda (Sumardjo, 2009).

↩︎ - Poin penting tentang kosmologi masyarakat Sunda, lihat paragraf awal tulisan ini. ↩︎